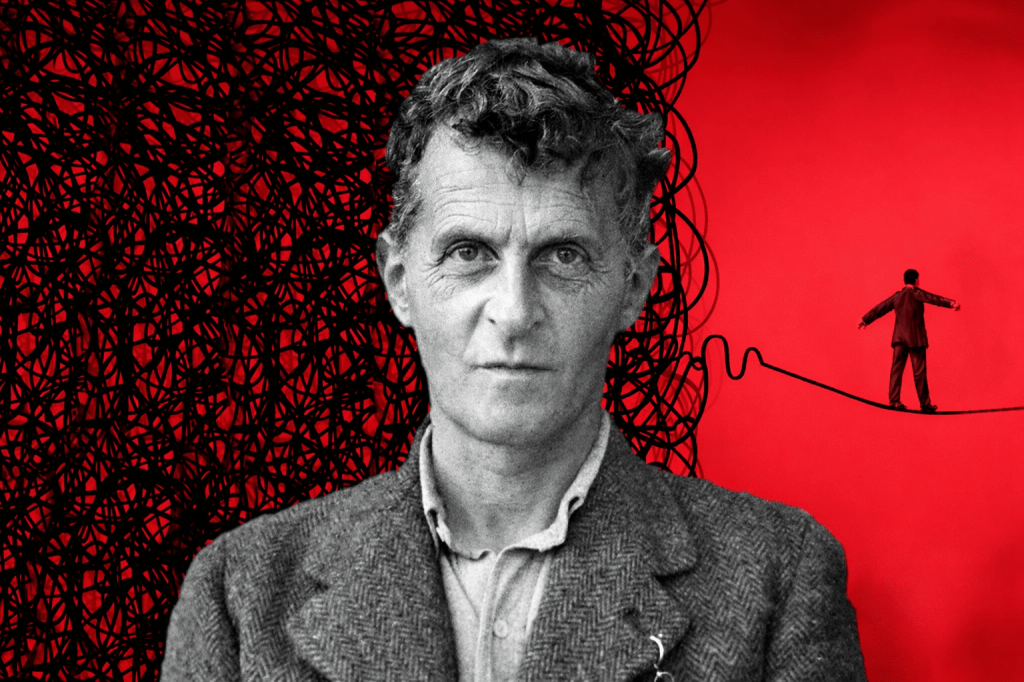

“La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestro entendimiento por medio del lenguaje”.

— Ludwig Wittgenstein

Queridos(as) lectores(as):

Hay sufrimientos que no provienen de una herida profunda ni de un conflicto inconsciente, sino de algo más cotidiano y silencioso: una forma de hablar que se nos ha vuelto rígida. Palabras que repetimos como sentencias, ideas que asumimos como verdades indiscutibles, preguntas que regresan una y otra vez porque están mal planteadas desde el inicio. No todo malestar es patológico; a veces es simplemente lingüístico. En nuestra época se ha vuelto casi automático pensar que todo dolor debe ser explicado, diagnosticado o interpretado. Sin embargo, el filósofo Ludwig Wittgenstein propuso una vía distinta: entender la filosofía no como una teoría del mundo, sino como una práctica terapéutica. No para curar en sentido médico, sino para aliviar el sufrimiento que nace de la confusión conceptual.

Wittgenstein parte de una intuición tan simple como inquietante: muchas de nuestras angustias no surgen de lo que nos ocurre, sino de cómo lo decimos. El lenguaje, cuando deja de ser herramienta y se convierte en prisión, puede generar un malestar real, persistente, desgastante. Y frente a eso, la filosofía no promete respuestas últimas, sino algo más modesto y más honesto: claridad. Pensar la filosofía como terapia no significa rebajarla, sino devolverle su dimensión humana. Significa asumir que pensar bien no es un lujo intelectual, sino una forma de cuidado. Y que, en ocasiones, vivir mejor no exige comprender más, sino hablar de otro modo.

La filosofía no explica: deshace nudos

Wittgenstein rompe de manera radical con la idea tradicional de la filosofía como sistema explicativo. En Investigaciones filosóficas (1953) afirma con claridad que “la filosofía no puede interferir en el uso efectivo del lenguaje; sólo puede, en último término, describirlo. Pues tampoco puede fundamentarlo. Deja todo como está”. Esta afirmación no es una renuncia, sino un cambio de enfoque: la filosofía no añade teorías, retira confusiones. Muchos problemas filosóficos —y existenciales— persisten porque buscamos respuestas donde lo que hace falta es orden. Wittgenstein sostiene que “los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje se va de vacaciones” (Investigaciones filosóficas, 1953). Es decir, cuando usamos palabras fuera del contexto que les da sentido, cuando las forzamos a decir más de lo que pueden decir.

La terapia filosófica consiste entonces en devolver las palabras a su lugar. No se trata de descubrir algo oculto, sino de mirar con atención lo que ya está ahí. Como cuando una persona insiste en una pregunta que la atormenta y, al reformularla, descubre que el problema se disuelve sin necesidad de respuesta. Desde esta perspectiva, la filosofía no funciona como una ciencia explicativa, sino como una práctica de desenredo. Allí donde el pensamiento se ha enredado en sí mismo, la tarea filosófica es aflojar el nudo, no apretarlo con nuevas teorías.

El embrujamiento del lenguaje

Wittgenstein habla explícamente del “embrujamiento” que el lenguaje ejerce sobre nuestro entendimiento. En sus propias palabras: “La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestro entendimiento por medio del lenguaje” (Investigaciones filosóficas, 1953). No se trata de un efecto poético, sino de una advertencia seria: el lenguaje puede hechizarnos. Este embrujamiento ocurre cuando tomamos las palabras como si nombraran esencias fijas. Cuando decimos “soy un fracaso”, “esto es lo normal”, “debería ser así”, dejamos de usar el lenguaje como herramienta y comenzamos a sufrirlo como destino. La palabra se endurece, se absolutiza, y con ello empobrece la experiencia.

Wittgenstein insiste en que “una imagen nos tenía cautivos. Y no podíamos salir de ella, pues estaba en nuestro lenguaje, y este parecía repetírnosla inexorablemente” (Investigaciones filosóficas, 1953). La imagen no oprime desde fuera; oprime desde dentro, desde el modo en que hablamos y pensamos. La terapia filosófica no combate el dolor directamente, sino el hechizo que lo sostiene. Al mostrar que la imagen no es necesaria, que el uso puede ser otro, el sufrimiento pierde parte de su fuerza sin haber sido atacado frontalmente.

Juegos de lenguaje y formas de vida

Una de las contribuciones más profundas de Wittgenstein es la noción de juegos de lenguaje. El significado de una palabra no reside en una definición abstracta, sino en su uso dentro de una práctica humana concreta. Como él mismo afirma: “El significado de una palabra es su uso en el lenguaje” (Investigaciones filosóficas, 1953). Esto implica que no hablamos desde el vacío. Hablamos desde formas de vida, desde hábitos, tradiciones, historias compartidas. Muchas discusiones —internas y externas— fracasan porque se ignora este punto: creemos hablar de lo mismo cuando en realidad jugamos juegos distintos.

Comprender esto tiene un efecto terapéutico profundo. Nos permite dejar de buscar el “significado verdadero” y empezar a observar cómo estamos usando las palabras. Y al hacerlo, muchas tensiones se relajan, porque ya no exigimos al lenguaje lo que no puede darnos. La filosofía, entendida así, no impone un marco único de sentido. Ayuda a reconocer el juego en el que estamos participando, y con ello nos devuelve una libertad elemental: la posibilidad de jugar de otro modo.

— Ludwig Wittgenstein (Investigaciones filosóficas, 1953)

Claridad sin promesa de salvación

Wittgenstein fue explícito al rechazar la idea de que la filosofía pudiera ofrecer consuelo en el sentido fuerte. Sin embargo, reconocía su poder terapéutico. “El trabajo del filósofo es reunir recuerdos con un propósito determinado” (Cuadernos azul y marrón, 1958). Ese propósito es la claridad. La claridad no elimina el dolor, pero lo vuelve habitable. Permite distinguir entre lo que duele y lo que confunde. Muchas veces, el sufrimiento se intensifica no por lo que ocurre, sino por la forma en que lo conceptualizamos, por las imágenes que lo sostienen.

La filosofía no anestesia ni promete redención. Pero al ordenar el pensamiento, reduce la fricción innecesaria. Nos libera de problemas que no eran tales, sino efectos de un mal uso del lenguaje. En ese sentido, la claridad es ya una forma de alivio. No porque solucione la vida, sino porque evita que la empeore artificialmente.

Filosofía y psicoanálisis: una vecindad fecunda

Aunque Wittgenstein fue crítico del psicoanálisis como teoría explicativa, su enfoque terapéutico del lenguaje mantiene una cercanía profunda con la práctica clínica. Ambos parten de una convicción común: la forma de decir importa. Antes de interpretar, conviene escuchar. Antes de buscar causas profundas, conviene examinar cómo está formulado el problema. Wittgenstein lo expresa con precisión cuando afirma que “no pensamos realmente en los problemas, sino que nos dejamos llevar por ellos” (Investigaciones filosóficas, 1953).

La filosofía, como la clínica, no impone sentido desde fuera. Acompaña el proceso por el cual el sujeto se escucha decir, se reconoce atrapado en ciertas formulaciones y, eventualmente, encuentra otras maneras de hablar —y de vivir— su experiencia. No se trata de sustituir una práctica por otra, sino de reconocer una vecindad fecunda. Allí donde el lenguaje duele, pensar bien puede ser ya una forma de cuidado.

Reflexión final

¿Y si parte de tu malestar no necesitara una explicación más profunda, sino una palabra menos rígida? ¿Y si no todo problema pidiera una solución, sino una reformulación honesta? ¿Desde qué imágenes, qué juegos de lenguaje, estás viviendo hoy tu propia historia?

Si esta reflexión resonó contigo, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván, a dejar tus comentarios y a escribirme desde la sección Contacto. También puedes acompañar estas reflexiones en Instagram: @hchp1.