«Todos los hombres de la Historia que han hecho algo con el futuro tenían los ojos fijos en el pasado».

-G.K. Chesterton

Queridos(as) lectores(as):

Hay momentos en la vida en que el pasado regresa sin haber sido invitado. Aparece en un recuerdo que duele, en una frase que nos toca donde creíamos haber sanado, o en un sueño que nos recuerda que aún hay cuentas pendientes con nosotros mismos. A veces no hace falta que nadie lo mencione: basta una canción, un olor, una mirada… y ahí está de nuevo, reclamando su lugar en la Historia. Desde el diván —ese espacio donde la palabra se atreve a decir lo que el alma calla— hemos aprendido que no todo lo que pesa se debe cargar, y no todo lo vivido debe ser perpetuado tal como fue. Hay una posibilidad más compasiva, más madura, más libre: resignificar.

Este no es un concepto clínico vacío ni una frase de autoayuda. Es un acto profundo, a veces doloroso, casi siempre liberador. Es volver a mirar lo vivido, pero con una nueva luz. No para negarlo. No para justificarlo. Sino para integrarlo. Porque, tal vez, la verdadera libertad no esté en olvidar el pasado… sino en encontrar la manera de reconciliarnos con él. A veces el pasado no se supera: se resignifica.

El peso de lo vivido

Quien llega al diván con el alma desgastada por lo que vivió no viene buscando una pócima del olvido. Viene, sin saberlo quizá, buscando una forma distinta de narrarse. Porque los recuerdos que no encuentran palabras se enquistan, se repiten, se disfrazan de síntomas. La memoria no es un archivo objetivo, sino una construcción viva. Como decía Jorge Luis Borges: “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos» (El Aleph, 1949) Y sin embargo, podemos mirar esos espejos y decidir qué imagen conservar. El psicoanálisis no cura con recetas ni anula el dolor. Escucha. Acompaña. Y desde esa escucha, permite que el sujeto empiece a descubrir que no es lo mismo recordar que revivir.

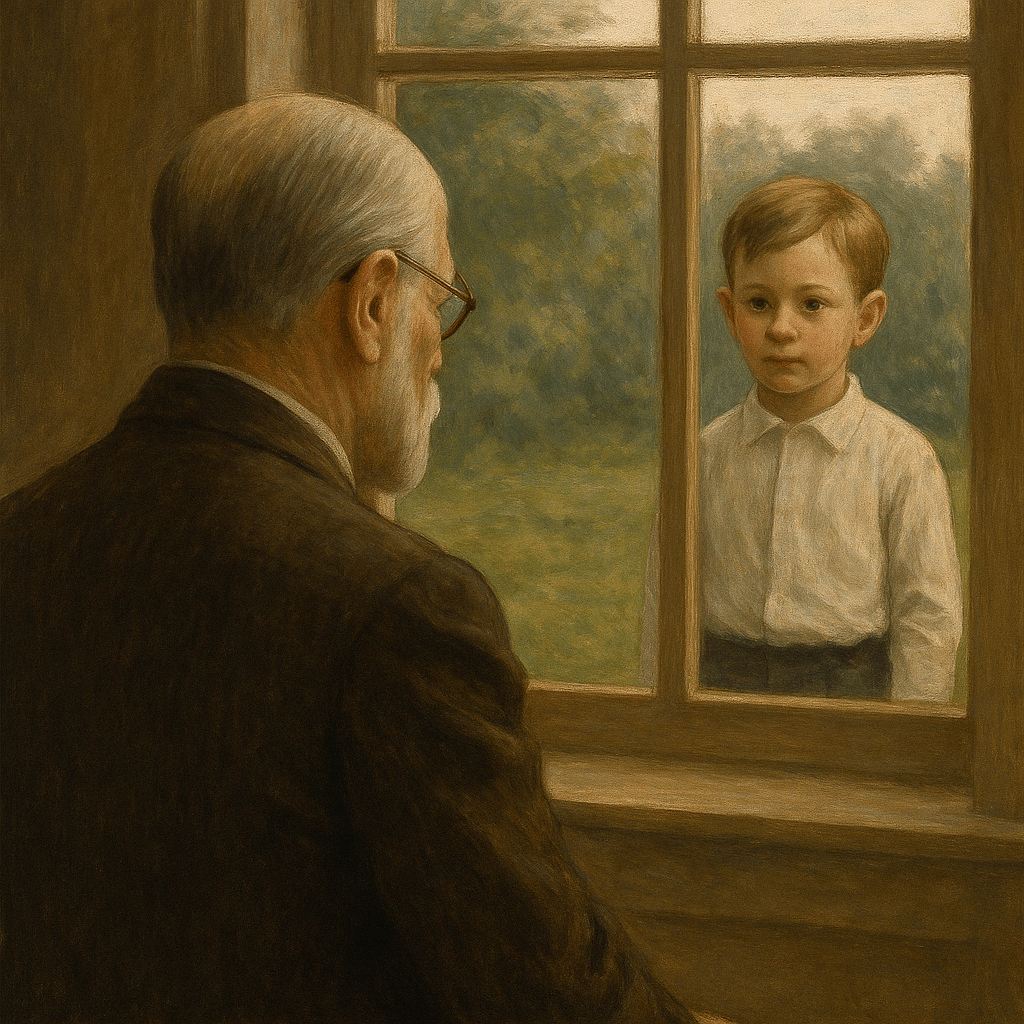

Freud, en su texto Recordar, repetir y reelaborar (1914), explica cómo el paciente, al no poder recordar ciertos hechos de su historia, tiende a repetirlos. Pero si esa repetición se nombra, se trabaja, se atraviesa… entonces puede transformarse. Eso es resignificar. San Agustín, en sus Confesiones (397-98), también lo sabía cuando escribió: “No se ha de despreciar el pasado, pues si se convierte en lección, también es maestro». El pasado no desaparece. Pero puede dejar de doler como una herida abierta y convertirse en cicatriz: no menos real, pero mucho más tolerable.

No se trata de borrar

El psicoanálisis no borra lo vivido. No promete eliminar cicatrices ni endulzar lo amargo. Lo que hace —cuando realmente toca el alma— es ayudar a mirar de otro modo. Resignificar no es reescribir la Historia como si lo sucedido nunca hubiera existido. No se trata de anular el sufrimiento ni de crear una versión más amable para consolarse, sino de comprender desde dónde lo miramos hoy. Porque el dolor pasado, si se vuelve palabra, puede dejar de ser prisión. El psiquiatra austriaco, Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió: “Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”. (El hombre en busca de sentido, 1946) Esta es, en esencia, la invitación de resignificar: no negar el pasado, sino decidir quién ser frente a él.

Søren Kierkegaard, desde su mirada existencial y cristiana, afirmaba: “La desesperación es no querer ser uno mismo” (La enfermedad mortal, 1849). Quien vive atado al pasado sin procesarlo cae en esa forma de desesperación: el rechazo de la vida actual en nombre de un yo atrapado en lo que fue. La libertad, decía él, está en aceptar ser el proyecto que se construye día a día, en relación con Dios. Pero claro, no todos creen en Dios, por lo que esto nos hace verlo también de esta manera: aceptar el proyecto que somos, construyéndonos día con día, en relación con nuestro deseo del mañana.

Incluso Albert Camus, tan lúcido en su escepticismo, afirmaba: “El valor de un hombre se mide por la forma en que asume sus sufrimientos” (El hombre rebelde, 1951). No se trata de idealizar el dolor, sino de hacerlo fértil. Porque el sufrimiento que se entiende puede, a veces, convertirse en semilla. Una vida sin memoria no es libertad, es vacío. Pero una memoria trabajada con amor puede volverse raíz. Porque no hay árbol que crezca hacia el cielo sin hundir sus raíces en la tierra… incluso en la tierra que dolió.

Mirar con otros ojos

Resignificar el pasado no es romantizarlo ni justificarlo. Es darle sentido. Es atreverse a mirarlo con ojos más compasivos, incluso cuando dolió profundamente. Mirar con compasión no significa excusar lo injustificable, ni endulzar la amargura con frases hechas. Significa reconocer que, desde el lugar donde estamos hoy, podemos ver más lejos, más profundo, y también más humano. Tal vez en el pasado no sabíamos defendernos, no teníamos herramientas, ni palabras… pero ahora sí. Simone Weil, esa pensadora tan luminosa en su austeridad, escribió: “El amor es mirar al otro —y también a uno mismo— como Dios lo haría” (La gravedad y la gracia, 1947). Y es justamente eso lo que empieza a nacer cuando resignificamos: una mirada más misericordiosa, no sólo hacia quienes nos hirieron, sino —sobre todo— hacia nosotros mismos.

Desde el campo psicoanalítico, Carl Gustav Jung decía: “Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino” (Recuerdos, sueños, pensamientos, 1961). Resignificar es entonces hacer consciente ese guion oculto. Es romper el hechizo de la repetición ciega. Porque mientras no revisemos nuestras heridas, tenderemos a caminar sobre ellas una y otra vez. San Pablo escribe una frase que a menudo parece contradictoria, pero que guarda una verdad profunda: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12, 10). Mirar con otros ojos significa entender que la fragilidad no nos arruina, sino que nos humaniza. Que lo que un día fue quebranto, puede ahora ser fuente de ternura y lucidez.

No se trata de rehacer la historia, sino de habitarla de otro modo. Porque hay heridas que, al ser miradas con amor, dejan de supurar y comienzan a cicatrizar con dignidad. A veces basta una sola frase que nunca pudimos decirnos —“hiciste lo que pudiste”, “no era tu culpa”, “ya no estás en peligro”— para que se abran ventanas nuevas al alma. Y ese, aunque parezca un acto simple, es uno de los gestos más valientes que podemos ofrecernos: vernos de nuevo… y no apartar la mirada.

El giro silencioso

A veces esa resignificación llega con una frase inesperada, con un gesto amable, con una lágrima no contenida. A veces llega cuando uno se permite decir: “Eso me pasó, me dolió, pero no me define”. Y entonces, algo cambia. No afuera. Adentro. En el relato que nos contamos. En la forma en que nos abrazamos después de comprender. Lo verdaderamente transformador rara vez viene con estruendo. El alma no cambia como lo hace un escenario tras el telón, sino como lo hace el amanecer: a tientas, poco a poco, sin pedir permiso. Rainer Maria Rilke lo expresó de forma magistral: “La verdadera patria del hombre es la infancia” (Cartas a un joven poeta, 1929).

Pero a veces esa patria está hecha de ruinas, de silencios largos, de puertas cerradas. Y es ahí donde la terapia, el análisis, o una experiencia profundamente humana, puede abrir una posibilidad insospechada: mirar lo vivido no como cárcel, sino como territorio a explorar. En esos momentos, incluso el dolor encuentra palabras nuevas. La herida ya no es sólo herida: es signo, mapa, origen de una voz más verdadera. Françoise Dolto, psicoanalista francesa y gran defensora de la escucha infantil, decía: “Todo lo que se dice con verdad, sana” (La causa de los niños, 1985). Y es cierto: a veces, al decir lo que callamos tanto tiempo, se nos abren los pulmones. La vida se vuelve más respirable. No porque el pasado cambie, sino porque nosotros dejamos de vivir bajo su sombra constante.

Es curioso cómo el lenguaje puede ser dolor y también salvación. Un simple “te creo”, un “no estás solo(a)”, un “ya no necesitas seguir protegiéndote”… puede dar lugar al milagro discreto de empezar a vivir distinto. Incluso Jesús, en su silencio ante el dolor, enseñó algo fundamental: que no todo se responde, pero todo puede acompañarse. En el Evangelio según san Lucas, los discípulos de Emaús caminan sin esperanza hasta que alguien se les une y los escucha. Sólo después, al partir el pan, lo reconocen (Lc 24, 13-35). La comprensión no vino por una enseñanza teórica, sino por la compañía, el gesto, el pan compartido. Resignificar el pasado es, a menudo, partir ese pan con uno mismo. Decirse: “sí, eso ocurrió… pero ya no tiene por qué tener la última palabra”. Y ahí, en ese gesto interior, comienza el verdadero giro: silencioso, pero real. Humilde, pero irreversible.

Esto le decía a unos amigos el otro día: «Al crecer me di cuenta que el pasado hizo en buena medida posible el presente que sigo trabajando para el mañana».

Amor en lugar de rabia

Resignificar no es olvidar. Es mirar con amor lo que antes mirábamos con rabia o vergüenza.

Es abrir la puerta del alma y dejar que entre aire fresco. Y, con suerte, un poco de paz. Hay quienes temen resignificar porque creen que hacerlo es traicionar su dolor. Como si aceptar lo ocurrido significara justificarlo. Pero resignificar no es borrar la memoria: es limpiarle el polvo, cambiarle el marco, y dejar que nos enseñe desde otro lugar. Natalia Ginzburg, con esa sabiduría simple y poderosa que sólo da la vida, escribió: “No se ama a la gente por lo que nos da, sino por lo que nos hace recordar” (Léxico familiar, 1963).

Y sí. El pasado no es sólo un inventario de heridas. También guarda —aunque duela reconocerlo— los gestos que nos formaron, los silencios que nos enseñaron a escuchar, los errores que nos hicieron más humanos. A veces es en lo más triste donde empieza lo verdaderamente tierno. Resignificar es poner al amor donde antes sólo había rabia. No un amor ingenuo, ni indulgente, sino uno que entiende. Que abraza sin justificar, pero sin condenar. Lev Tolstoi escribió en sus Diarios (Entrada del 25 de marzo de 1856): “El verdadero amor comienza cuando no se espera nada a cambio”. Y en ese amor sin exigencia, sin revancha, se halla también el amor por uno mismo: cuando uno deja de exigirse haber sido otro en el pasado, y empieza a cuidarse con ternura en el presente.

Incluso el recuerdo más oscuro, si es trabajado con paciencia, puede transformarse en un faro. No para volver atrás, sino para saber por dónde no volver a pasar… o para ayudar a otros a cruzar. La resignificación es un acto de madurez, pero también de humildad. Implica reconocer que el pasado nos tocó, pero no nos determina por completo. Que aún podemos escribir otras páginas. Que cada día, si queremos, puede ser una carta distinta a lo que fuimos. Y es que ese es el milagro discreto de resignificar: transformar la herida en historia, el error en enseñanza, el duelo en gratitud, y el dolor en posibilidad. Porque al final, no se trata de olvidar el pasado… sino de vivir sin que él nos impida volver a amar la vida.