“Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino”

—Carl Gustav Jung

Queridos(as) lectores(as):

Todos conocemos la palabra inseguridad, pero casi nadie se detiene a escuchar lo que realmente nombra. La usamos como una etiqueta ligera —“soy inseguro”, “me falta autoestima”, “no me siento suficiente”—, cuando en realidad estamos intentando decir algo mucho más delicado: que hay una parte de nosotros que aprendió a mirarse con sospecha. No es una falla moral ni una debilidad de carácter. Es una forma de memoria afectiva que sigue viva, aun cuando creemos haberla superado. Desde el psicoanálisis, la inseguridad no es un rasgo fijo de personalidad, sino una experiencia que se fue inscribiendo en el cuerpo y en la manera de sentir. No aparece porque sí: se construye en el encuentro con el otro, con la mirada que no sostuvo, con la palabra que no llegó, con el amor que fue ambiguo o condicional. Allí donde el deseo del otro fue incierto, el sujeto aprendió a dudar de su propio valor.

Vivimos en una cultura que nos exige mostrarnos seguros, decididos, autosuficientes, como si la fragilidad fuera un defecto y no una condición humana. Las redes sociales, el discurso motivacional y la obsesión por el rendimiento nos empujan a actuar una versión inflada de nosotros mismos, pero cuanto más se refuerza esa máscara, más se ahoga la herida que intenta decir algo verdadero. La inseguridad no desaparece cuando la tapamos: se vuelve más ruidosa. Por eso hoy no quiero invitarte a “superar” tus inseguridades, sino a comprenderlas. Porque cuando uno se atreve a escuchar de dónde vienen, dejan de ser una condena silenciosa y se transforman en una historia que puede ser elaborada. Y en ese punto, por primera vez, dejan de gobernar nuestras decisiones.

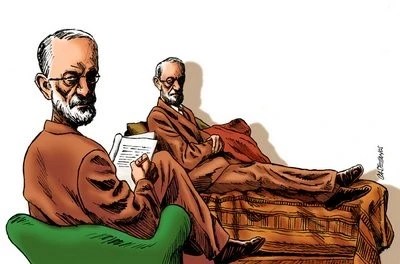

La inseguridad como eco del Otro

Sigmund Freud comprendió muy pronto que el yo no se construye en soledad, sino en relación. En Introducción al narcisismo (1914) explica que el amor propio del niño se forma a partir de la mirada de quienes lo cuidan: somos valiosos porque primero fuimos valiosos para alguien. Cuando ese espejo afectivo es consistente, el sujeto aprende a habitar el mundo con una base interna de confianza. Pero cuando ese espejo es inestable —cuando el amor se retira, se condiciona o se vuelve impredecible— el yo queda marcado por una pregunta que no se apaga: “¿soy suficiente para ser amado?”. Esa pregunta no suele expresarse en palabras; se encarna en actitudes, en comparaciones constantes, en miedo al rechazo, en la necesidad de agradar o de esconderse. La inseguridad es la voz de ese interrogante antiguo que sigue sin respuesta.

Melanie Klein, en Envidia y gratitud (1957), mostró cómo las primeras experiencias de cuidado organizan la forma en que el sujeto se relaciona consigo mismo y con los demás. Un bebé que no puede confiar plenamente en la disponibilidad del otro desarrolla un mundo interno atravesado por desconfianza y ansiedad. Esa huella temprana puede reaparecer décadas después bajo la forma de inseguridad crónica. Por eso muchas inseguridades adultas no tienen que ver con lo que realmente somos hoy, sino con lo que alguna vez temimos ser para alguien importante. No es que ahora no valgas; es que una parte de ti sigue viviendo como si todavía tuviera que ganarse el derecho a existir en el corazón del otro.

El impostor interior

Muchas personas viven con una sensación persistente de fraude, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no son tan capaces, tan interesantes o tan valiosas como aparentan. Aunque socialmente se le llame síndrome del impostor, en el fondo no se trata de un problema de competencia, sino de identidad. El sujeto no duda de lo que hace; duda de lo que es. Y esa duda suele ser devastadora, porque no se resuelve con logros ni con aplausos. Donald Winnicott explicó este fenómeno en El proceso de maduración en el niño (1965) al describir la formación del falso self. Cuando un niño no se siente recibido en su espontaneidad —cuando percibe que debe adaptarse para no perder el amor— aprende a fabricar una versión aceptable de sí mismo. Esa versión puede funcionar socialmente, pero por dentro queda una grieta: la sensación de que nadie ama al yo verdadero.

Desde ahí nace el impostor interior. No importa cuántos reconocimientos lleguen, porque siempre están dirigidos al personaje y no a la persona. Jacques Lacan lo formuló de modo contundente en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964): el sujeto queda atrapado en el deseo del Otro, intentando ser lo que cree que debe ser para no ser rechazado. La inseguridad es el precio psíquico de esa actuación permanente. La película Black Swan/El cisne negro (Darren Aronofsky, 2010) es una metáfora brutal de este proceso. Nina no fracasa por falta de talento, sino por la imposibilidad de habitar su deseo sin culpa. Vive sometida a un ideal imposible, y cuanto más intenta cumplirlo, más se desmorona por dentro. La inseguridad no es carencia de capacidad; es ausencia de permiso para ser.

Inseguridad y amor: cuando el vínculo se vuelve prueba

La inseguridad encuentra su escenario más doloroso en el amor. No porque el otro sea necesariamente cruel, sino porque el vínculo íntimo reactiva las heridas más antiguas. Allí donde el apego fue frágil, el amor adulto suele vivirse como una amenaza: algo que puede perderse en cualquier momento. El sujeto no ama desde la presencia, sino desde el miedo. Erich Fromm advirtió en El arte de amar (1956) que muchas relaciones están atravesadas por una confusión radical entre amor y necesidad. Cuando alguien cree que sin el otro no existe, el vínculo deja de ser encuentro y se vuelve dependencia. La inseguridad no busca amar: busca no ser abandonada.

Esto se ve con crudeza en Blue Valentine (Derek Cianfrance, 2010), donde dos personas que se aman quedan atrapadas en reproches, celos y demandas imposibles. No porque no haya afecto, sino porque cada gesto del otro se vive como una prueba de valor propio. Cuando la inseguridad gobierna, el amor deja de ser refugio y se vuelve tribunal. Jessica Benjamin han mostrado en The Bonds of Love (1988) que el deseo de reconocimiento mutuo es central en toda relación. Cuando uno de los dos no se siente digno de ser reconocido, el vínculo se vuelve asimétrico y doloroso. La inseguridad no destruye el amor; lo convierte en campo de batalla.

Vergüenza: el corazón secreto de la inseguridad

Debajo de casi toda inseguridad hay vergüenza. No el pudor sano, sino la sensación profunda de que algo en uno está mal. Alice Miller lo describió con claridad en El drama del niño dotado (1979): muchos adultos brillantes cargan en secreto con la convicción de no haber sido amados por lo que realmente eran, sino por lo que supieron ofrecer. La vergüenza no se expresa en gritos, sino en silencios. Hace que la persona se esconda, se minimice, se excuse por existir. “No molestes”, “no pidas”, “no seas demasiado”. Así, la inseguridad no sólo duele: encoge la vida.

En El guardián entre el centeno (1951), J. D. Salinger muestra a Holden Caulfield como un joven irónico y desafiante, pero en el fondo devastado por una vergüenza que no sabe nombrar. Su inseguridad no es falta de carácter, sino exceso de herida. La vergüenza es una emoción social: nace cuando el sujeto siente que no es digno de pertenecer. Por eso la inseguridad no se cura con autoestima inflada, sino con experiencias reales de reconocimiento.

Curar no es volverse seguro, es volverse propio

El objetivo del psicoanálisis no es fabricar personas seguras en el sentido narcisista, sino sujetos más habitables para sí mismos. Freud escribió en El yo y el ello (1923) que el trabajo psíquico consiste en que “donde estaba el ello, advenga el yo”: que uno pueda apropiarse de su historia sin quedar esclavo de ella. Curarse de la inseguridad no significa dejar de dudar, sino dejar de odiarse por dudar. Significa reconocer que la herida existió, que fue real, que dolió, pero que ya no necesita dirigir cada decisión. La inseguridad deja de ser destino cuando se vuelve relato.

La película Good Will Hunting (Gus Van Sant, 1997) lo muestra con una claridad conmovedora: Will no es inseguro por falta de inteligencia, sino porque nadie le enseñó que merecía ser amado sin condiciones. Sólo cuando alguien insiste en decirle “no es tu culpa”, algo se afloja por dentro. No te vuelves digno cuando ya no tienes inseguridades. Te vuelves digno cuando te permites existir aun con ellas, sin convertirlas en juez de tu valor.

Reflexión final

Tal vez nunca te habías detenido a pensar que tu inseguridad no es un defecto, sino una memoria. Una memoria del amor que no llegó como lo necesitabas, de la mirada que se ausentó justo cuando estabas formando tu imagen de ti mismo(a), de la palabra que no dijo “eres suficiente” cuando más la necesitabas escuchar. No para hacerte fuerte, sino para hacerte existir. Quizá por eso te exiges tanto. Quizá por eso te comparas, te disculpas, dudas, te escondes o te vuelves duro(a) contigo. No porque seas débil, sino porque una parte tuya sigue intentando protegerse de un rechazo que ya pasó, pero que el cuerpo no ha olvidado. La inseguridad no es tu enemiga: es una historia que nunca fue contada del todo.

Y tal vez hoy, al leer esto, puedas empezar a mirarte con otros ojos. No con indulgencia vacía, sino con verdad. Reconocer de dónde viene tu miedo a no ser suficiente no te hace frágil; te vuelve más libre. Porque lo que se comprende deja de gobernar en silencio. Así que te dejo estas preguntas, no para que las respondas rápido, sino para que te acompañen con calma:

¿A quién sigues intentando demostrarle que mereces amor?

¿Desde cuándo te miras como si tuvieras que ganarte el derecho a existir?

¿Y qué pasaría si, por primera vez, te permitieras habitarte sin pedir permiso?

—————————————-

Si este texto resonó contigo, te invito a seguir leyendo Crónicas del Diván, a dejarme un comentario, a escribirme por Contacto si algo se movió por dentro, y a acompañarme también en Instagram: @hchp1. A veces, una sola palabra compartida puede ser el comienzo de una forma más amable de estar en el mundo.