«No puedes echar a perder toda una vida por un error».

-John Nolan (The Rookie)

Queridos(as) lectores(as):

No sé en qué momento exacto aprendimos a tratarnos tan mal. Tal vez fue en la escuela, cuando un tropiezo bastaba para marcarte de burla. O en casa, cuando el amor pareció condicionado a portarse “bien”. O quizás más tarde, cuando nos hicimos adultos y el mundo empezó a juzgarnos con una mirada fría, sin margen de error. Hay días en los que uno siente que ya no puede con nada más. Y no porque todo esté mal, sino porque uno ya no cree merecer otra oportunidad. Como si un error bastara para borrar todo lo que fuimos, todo lo que podríamos ser. Es en esos días —que suelen llegar sin avisar— cuando una frase sencilla, dicha por un personaje de ficción, puede ser más real que todo lo demás: “No puedes echar a perder toda una vida por un error”.

Esa frase la dice John Nolan en la serie The Rookie (que recién la estrenaron en Netflix), un hombre que a sus cuarenta y tantos empieza desde cero en la academia de policía en Los Ángeles. Lo tratan con recelo, con burla, con desdén. Pero no se rinde. Porque Nolan no es un héroe perfecto: es un hombre con historia, con miedos, con culpas. Pero no está dispuesto a dejar que un sólo momento defina su vida entera. Y eso, a veces, es todo lo que se necesita para volver a caminar. Hoy quiero hablarte, a ti que lees esto con el corazón hecho trizas. A ti que te preguntas si todavía vale la pena intentar. A ti que crees que fracasaste y ya no hay más por hacer. Este encuentro es para recordarte —y recordarme— que no estamos solos, que nadie merece vivir exiliado de sí mismo, y que un solo error nunca podrá definir una existencia entera.

El peso de un solo error

Un solo error puede ser como una piedra en el zapato… pero hay quienes la convierten en la piedra angular de su autoacusación. Una palabra mal dicha, una decisión precipitada, una pérdida que no supimos evitar. Y de pronto, como si fuéramos jueces implacables de nuestra propia alma, nos condenamos a vivir desde la vergüenza. El filósofo danés, Søren Kierkegaard, decía: “La angustia es el vértigo de la libertad” (El concepto de la angustia, 1844). Es decir: cuando descubrimos que somos libres de elegir —y también de equivocarnos— sentimos miedo, incluso culpa, por esa misma libertad. Pero eso no significa que la libertad sea un error. Significa que hay que aprender a convivir con la fragilidad sin destruirnos por ella.

Recuerdo una paciente que, tras una ruptura amorosa que no supo manejar, se auto definía con estas palabras: “Soy una persona que arruina lo que ama”. Esa frase me conmovió, no sólo por el dolor que encerraba, sino por la injusticia que implicaba. Nadie debería reducirse a su peor momento. Pero a veces lo hacemos, convencidos de que estamos siendo justos con nosotros mismos, cuando en realidad estamos siendo crueles. También me ha pasado a mí. Hubo un tiempo en que creí que un solo fracaso me había arruinado la vida. Me culpé más de la cuenta, y terminé aislándome, como si no mereciera compañía, alegría o descanso. Ahora sé que ese juicio no venía del amor, sino del miedo. Y que el miedo, cuando no se lo enfrenta con ternura, se disfraza de sentencia.

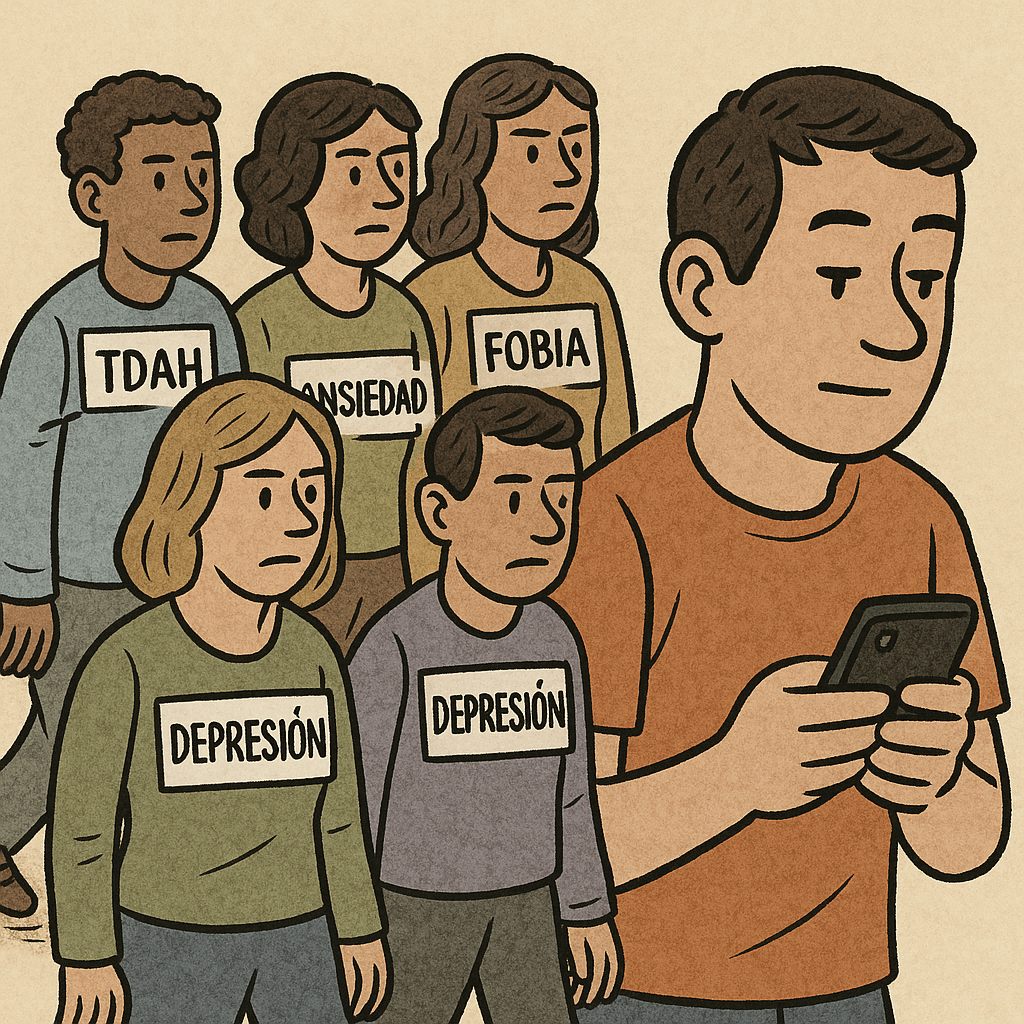

La sociedad que castiga sin redención

Vivimos en una época donde lo imperdonable no es la maldad, sino el error. Nos hemos convertido en una sociedad donde fallar no sólo se paga caro: se paga para siempre. Como si el mundo —ese gran jurado invisible— dijera: “Te equivocaste, ya no tienes derecho a volver a intentarlo”. Y eso cala hondo. Porque lo escuchamos en las redes sociales, en el trabajo, en la familia… y al final, también en nuestra conciencia. Michel Foucault, en su estudio sobre el castigo moderno, observaba con lucidez: “El poder no castiga para corregir: castiga para vigilar, para controlar, para marcar” (Vigilar y castigar, 1975). Y aunque hablaba de las cárceles y los sistemas penales, su análisis se aplica también al alma: cuando alguien se equivoca, la cultura actual no busca que sane, sino que quede etiquetado. Cancelado. Anulado. Y peor aún: muchas veces somos nosotros mismos quienes nos aplicamos esa sentencia.

Hay algo profundamente triste en esto: hemos olvidado el valor del perdón, del volver a empezar, del error como parte del aprendizaje. Todo debe salir bien a la primera. Todo debe verse perfecto. Todo debe encajar. Pero… ¿y si no? ¿Qué pasa cuando uno no se ajusta a esa medida imposible? En mi experiencia con pacientes y amigos que se sienten fracasados, suele haber una constante: todos temen haber decepcionado al mundo. Ya no se trata sólo de lo que pasó, sino de lo que creen que el mundo espera de ellos: éxito sin fisuras, estabilidad emocional, logros medibles. Y si no cumplen con eso, sienten que ya no tienen nada que ofrecer. Pero el mundo está equivocado. Y hay que decirlo con claridad.

No hay vida humana sin errores. Y no hay redención sin humanidad. Cancelar a alguien por su error es tan absurdo como arrancar una flor porque no florece en invierno. Decía Clarice Lispector: “Perdonarse a uno mismo es una forma de amor tan difícil como necesaria” (La hora de la estrella, 1977). Pero ese perdón requiere ir en contra del ruido cultural. Requiere valentía. Porque perdonarse no es excusarse: es comprenderse. Y comprenderse no es debilidad: es resistencia. Quizás por eso personajes como Nolan nos conmueven tanto. Porque en un mundo que exige perfección, él representa lo contrario: la posibilidad de comenzar otra vez. La dignidad de no rendirse. La ternura de los que caen… y aún así se levantan.

El consuelo de los valientes

No se habla lo suficiente de la valentía que se necesita para seguir adelante cuando uno se siente roto. Vivimos tan obsesionados con los logros y las apariencias que solemos llamar “valiente” sólo a quien triunfa. Pero hay un tipo de coraje mucho más silencioso, más íntimo: el de quienes, aunque heridos, eligen no rendirse. John Nolan no es un superhéroe. Es un hombre que ha cometido errores. Ha fallado en su matrimonio, ha perdido su rumbo, ha tenido miedo. Y sin embargo, en lugar de esconderse, elige volver a empezar. No para demostrar nada, sino porque la vida, simplemente, aún no ha terminado para él. Y esa convicción es profundamente consoladora. Me he cruzado con personas así en la vida real. Una mujer que, tras años de violencia doméstica, decidió rehacer su vida desde un cuarto rentado y un taller de repostería. Un joven que salió de una adicción y, aunque el mundo no dejó de mirarlo con sospecha, comenzó a estudiar enfermería porque quería “curar como me curaron”. Ninguno de ellos se sentía fuerte. Pero lo eran. Y su fuerza no venía de haberlo hecho todo bien, sino de no haberse abandonado del todo.

Jacques Lacan decía: “El acto más ético es aquel que se sostiene aún cuando no garantiza ningún reconocimiento” (Seminario VII: La ética del psicoanálisis, 1959-60). Seguir adelante sin aplausos. Sin promesas. Sin certezas. Esa es la ética profunda del que no se rinde. Y cuando uno está en el suelo, no hay consuelo más grande que saber que aún es posible intentarlo. Que se puede ser valiente no desde el éxito, sino desde la decisión humilde de continuar. A veces, basta una sola escena, una sola palabra, una sola presencia para recordárnoslo. Cuando escuché a Nolan decir esa frase —“No puedes echar a perder toda una vida por un error”— sentí que alguien, por fin, me hablaba sin juzgarme. Como si hubiera espacio para mí, incluso con mis torpezas. Como si aún tuviera derecho a construir algo nuevo. Porque lo tengo. Porque lo tienes. Y mientras haya aliento, hay posibilidad.

No todo está perdido, aunque lo parezca

Hay momentos en que uno mira su vida y no ve más que escombros. Todo parece un error, una mala elección, un “debí haberlo sabido antes”. Uno se sienta entre los restos, exhausto, y cree —con amarga sinceridad— que ya no queda nada por hacer. Pero esa sensación, aunque sea real, no es definitiva. Porque lo que parece ruina, a veces es sólo el terreno limpio donde puede construirse algo nuevo. Hace unos años, una amiga muy cercana —una mujer brillante, generosa, con vocación de cuidado— me confesó con lágrimas en los ojos que sentía que su vida “ya no valía la pena”. Había perdido el rumbo laboral, atravesaba una separación, y se sentía “como un proyecto fallido”. Le respondí lo único que me salió en ese momento: “¿Y si no estás acabada? ¿Y si estás naciendo de nuevo?”. No lo dije como consuelo barato. Lo dije porque, en el fondo, lo creo. El sufrimiento no es señal de inutilidad. Es signo de transformación. Y aunque duela —porque duele mucho—, también puede ser la puerta hacia una vida más propia, más consciente, más verdadera.

El poeta y dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, escribió: “Hay quienes luchan un día y son buenos; hay quienes luchan un año y son mejores; pero hay quienes luchan toda la vida: esos son los imprescindibles” (Poemas y canciones, 1951). Tú, lector(a), que estás leyendo esto con un nudo en la garganta… eres de esos imprescindibles. No por lo que logras. No por lo que los demás vean. Sino por no rendirte del todo. Por seguir leyendo, buscando, resistiendo. Por ser capaz de preguntarte si aún hay algo más. Y claro que lo hay. Tal vez no se parezca a lo que soñaste. Tal vez tengas que soltar lo que no fue. Pero hay una vida posible después del error. Hay encuentros nuevos, tareas pequeñas que dan sentido, silencios llenos de compañía, cafés que saben a tregua, frases que llegan justo a tiempo. Permítete reconstruirte sin prisa. Perdónate con la misma dulzura con la que mirarías a un niño que tropezó. Recuerda que incluso en las historias más oscuras, hay páginas en blanco esperando ser escritas. No todo está perdido. No mientras sigas aquí. No mientras haya alguien que aún te nombre con ternura —aunque ese alguien seas sólo tú.

Unas palabras para ti

Si has llegado hasta aquí, gracias. No por leerme —eso es lo de menos—, sino por no rendirte contigo. Por atreverte a mirar ese rincón doloroso y, aun así, quedarte un poco más. No eres tu error. No eres tu caída. No eres ese momento que te sigue como una sombra. Eres alguien que ha vivido. Que ha amado. Que ha perdido. Que ha querido hacer las cosas bien, aunque a veces no haya sabido cómo. La vida no se define por un instante. Ni siquiera por varios. La vida —la verdadera— se define por el modo en que respondemos a lo que nos rompe. Por la capacidad de volver a mirar el mundo, aunque los ojos estén cansados. Por la dignidad de seguir de pie, incluso cuando nadie lo nota.

Y sí: puedes volver a empezar. Hoy. Mañana. Cuando estés listo(a). Sin prisa. Sin demostrar nada. Nolan tenía razón: no puedes echar a perder toda una vida por un error. Pero yo me atrevería a ir un poco más lejos: no puedes dejar que el dolor tenga la última palabra… cuando aún queda tanto por decir.

¿Te gustaría seguir recibiendo textos como este?

Puedes suscribirte gratuitamente a Crónicas del Diván y recibir notificaciones por correo cuando haya una nueva entrada. También puedes escribirme —si quieres compartir algo, si necesitas hablar, o si simplemente deseas que alguien te escuche— en la pestaña Contacto.

Gracias por estar aquí. Gracias por seguir.

Nos leemos pronto.