“La puerta de la felicidad se abre hacia afuera; quien intenta empujarla hacia adentro, la cierra cada vez más».

-Søren A. Kierkegaard

Queridos(as) lectores(as):

Vivimos en un tiempo en que mostrar se ha convertido en sinónimo de ser. Una época donde la identidad parece medirse en seguidores y validarse en la aceptación virtual. Publicamos no tanto para expresarnos, sino para no desaparecer en el flujo incesante de imágenes. Pero en esa búsqueda desesperada de visibilidad corremos un riesgo: olvidar quiénes somos en verdad, detrás de las máscaras digitales.

La pregunta no es banal: ¿qué queda del sujeto cuando la pretensión sustituye a la autenticidad? Las redes, con todo lo bueno que ofrecen, se han convertido también en un lugar donde se fabrican personajes huecos, vitrinas sin alma. Y quien se acostumbra demasiado a ser vitrina, corre el peligro de quedarse sin rostro.

La máscara digital

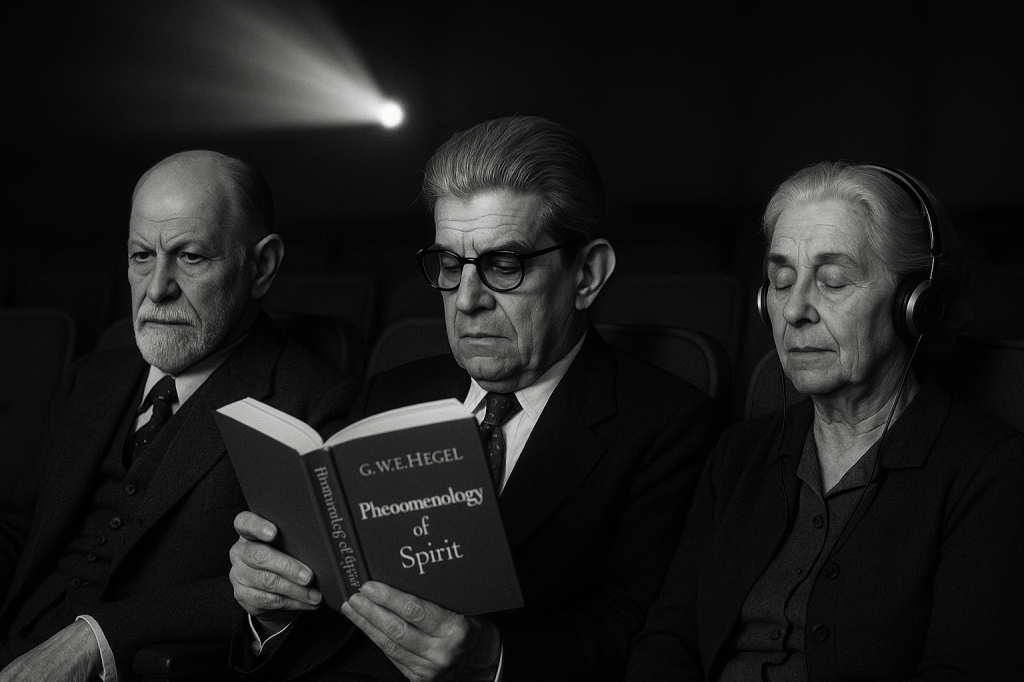

En El traje nuevo del emperador (1837) de Hans Christian Andersen, el monarca desfila desnudo ante su pueblo mientras todos, temerosos de parecer ignorantes, fingen ver un traje magnífico. Hasta que un niño dice lo obvio: “¡El rey va desnudo!”. Esa fábula sigue viva hoy, porque las redes están llenas de trajes invisibles: filtros, poses, frases de autoayuda que nadie practica, promesas de éxito que sólo existen en la pantalla. Y si antes la vanidad se disfrazaba con joyas o ropajes, hoy se viste de performative reading: esa tendencia en la que llevar un libro a la playa, al café o al metro ya no tiene que ver con leer, sino con proyectar una imagen de cultura. Como si la tapa de un libro —preferiblemente de un autor difícil— bastara para convencer al mundo de nuestra profundidad. Una página no se lee, se exhibe; la lectura deja de ser experiencia íntima y se convierte en accesorio de marketing personal.

Jean Baudrillard lo resumió con crudeza: “Vivimos en el reino de lo hiperreal, donde la simulación precede y determina lo real” (Simulacros y simulación, 1981). Y Søren Kierkegaard advertía el riesgo último de este juego: “El mayor peligro, perderse uno mismo, puede ocurrir con tanta calma como si no pasara nada” (La enfermedad mortal, 1849). El problema es que cuando uno se acostumbra a posar con un libro que no lee, acaba viviendo una vida que no comprende.

El mercado de la vanidad

Las redes sociales funcionan como un inmenso bazar. Allí se intercambian sonrisas retocadas por aplausos, frases motivacionales por seguidores, cuerpos filtrados por reconocimiento. François de La Rochefoucauld lo intuía hace siglos: “La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud” (Máximas, 1665). Las máscaras no existirían si no tuvieran detrás la nostalgia de algo verdadero.

Desde el psicoanálisis, Jacques Lacan hablaba del “estadio del espejo”: ese momento en que el niño se reconoce en un reflejo y proyecta una imagen ideal de sí mismo. Pero en redes, ese reflejo se ha convertido en espectáculo permanente. Ya no se trata de reconocerse, sino de sostener un personaje que nunca descansa. La identidad se convierte en un branding personal. El riesgo es que el yo se fragmente en mil versiones que no dialogan entre sí. Y entonces, como actores que se confunden con su papel, olvidamos el guión original. Una vida reducida a performance es una vida que deja de tener núcleo propio.

La soledad detrás de la pantalla

El escaparate digital promete compañía, pero muchas veces produce aislamiento. Detrás de la imagen perfecta de los influencers —viajes exóticos, sonrisas constantes, rutinas de éxito— se esconden crisis de ansiedad, adicciones y depresiones profundas. Lo que se muestra no coincide con lo que se vive. Friedrich Nietzsche lo expresó con su habitual dureza: “Nos convertimos en actores de nuestro propio drama” (Más allá del bien y del mal, 1886). La paradoja es que mientras más actuamos, menos nos sentimos mirados de verdad. Los aplausos virtuales no sustituyen una mirada que nos reconozca en lo más íntimo.

Edgar Allan Poe lo retrató magistralmente en La máscara de la muerte roja (1842): un baile de disfraces en el que los invitados ocultan su fragilidad tras ropajes espléndidos, hasta que la muerte, implacable, entra en el salón. Así ocurre con la vida en redes: tarde o temprano, la verdad irrumpe, y la máscara se agrieta. El precio de vivir sólo de apariencias es la soledad. Una soledad más dura que la física, porque se experimenta incluso rodeado de multitudes digitales.

Hacia una identidad auténtica

¿Qué significa ser auténtico en tiempos donde todo se muestra? No se trata de apagar las redes, sino de recuperar un núcleo firme de identidad. Donald Winnicott advertía: “La falsedad se convierte en una amenaza para el verdadero self cuando el sujeto vive de forma excesiva para las demandas externas” (Realidad y juego, 1971).

Autenticidad no es exhibicionismo, sino coherencia. No es contarlo todo, sino no traicionarse en lo esencial. Mostrar vulnerabilidad cuando es necesario, reconocer limitaciones, aceptar que la vida no cabe en un feed de Instagram. San Agustín ya lo intuía: “Quieren levantar edificios altos; primero pónganse firmes en el fundamento de la humildad” (Sermón 69, siglo IV). El peligro de carecer de identidad propia es convertirse en un reflejo sin cuerpo, en una sombra que depende de la luz del aplauso ajeno. Y las sombras, por muy estéticas que parezcan en un filtro, se disuelven apenas se apaga la pantalla.

Reflexión final

El fenómeno del performative reading nos deja una enseñanza clara: se puede sostener un libro en la mano sin leerlo, como se puede sostener una vida entera sin vivirla. En un mundo donde todos luchan por atención, lo más valiente sigue siendo vivir sin máscaras. Porque, como en la fábula del emperador desnudo, tarde o temprano alguien señalará lo evidente: que detrás de tanto artificio hay vacío. La diferencia es que, si no cultivamos una identidad propia, cuando nos quiten el traje digital no quedará nada.

Y tenemos que ser muy conscientes que las exigencias cada día van en aumento porue las expectativas de cada uno de nosotros ya están profundamente ligadas o relacionadas con alguien en específico. Seguir de modo casi religioso a influencers que poco o nada aportan hacia una vida más sana, más real, más auténtica, pone en peligro a una sociedad que cada vez demuestra que pensar por sí misma es -además de frustrante- un ejercicio poco importante, porque más vale primero encajar que ser «apartado» y aislado en el mismo mundo donde transcurre todo… menos uno mismo.

——————

Queridos lectores: ¿qué tanto de lo que muestran en redes son ustedes, y cuánto es una máscara? ¿Qué quedaría si mañana esas plataformas desaparecieran?

Les invito a reflexionar, a comentar su experiencia y a compartir esta entrada. Recuerden que pueden suscribirse gratuitamente a Crónicas del Diván para recibir cada texto en su correo, y también seguirme en Instagram: @hchp1.