“La vida se encoge o se expande en proporción al coraje”.

-Anaïs Nin, Diarios (1931)

Queridos(as) lectores(as):

Hay un momento en la vida —a veces breve como un parpadeo, otras veces largo como un invierno— en el que el alma se agota de esperar. No se trata de impaciencia ni de capricho. Es algo más hondo, más visceral. Un cansancio que no es solo físico, sino existencial: uno se cansa de no entenderse, de vivir con el piloto automático, de fingir que está bien, de sostener vínculos que ya no se sostienen solos. Y ese cansancio, paradójicamente, puede volverse el umbral de algo nuevo.

Recuerdo a J, una conocida de 39 años que una vez soltó una frase demoledora: “Me cansé de mi vida”. Es directora de una empresa, madre de dos hijos, casada desde hace quince años. Desde fuera, todo parecía en orden. Pero por dentro vivía en ruinas: sin deseo, sin palabra, sin pausa. Había pasado años cumpliendo todos los deberes —trabajar, criar, sostener, rendir— sin escuchar nunca qué quería para sí. Lo que la trajo al análisis no fue una crisis dramática, sino el agotamiento absoluto. Un día, mientras se preparaba el café, sintió que algo en su cuerpo ya no respondía. “Me senté en el suelo de la cocina y me puse a llorar. No de tristeza. De vacío».

J no lo sabía, pero ese llanto era ya un paso al frente. Venía de tocar fondo, sí, pero también de empezar a decirse. Comenzó un proceso psicoanalítico. A lo largo del proceso, no tomó decisiones ruidosas. No se divorció, no dejó su trabajo, no se fue a recorrer el mundo. Pero aprendió a tomar distancia de los mandatos que la oprimían. A decir “no” sin culpa. A pedir ayuda. A dormir sin exigirse salvar a todos. Y poco a poco, su vida se fue ensanchando: no por lo que cambió afuera, sino por lo que por fin se movió adentro. Este encuentro es para quienes han sentido que ya no pueden más, pero no se han rendido. Para los que viven atrapados en una rutina que ya no les refleja, para los que sienten que algo en su interior está pidiendo un cambio, aunque no sepan por dónde empezar. Porque a veces, avanzar no es correr ni volar. A veces, simplemente, es dar un paso al frente.

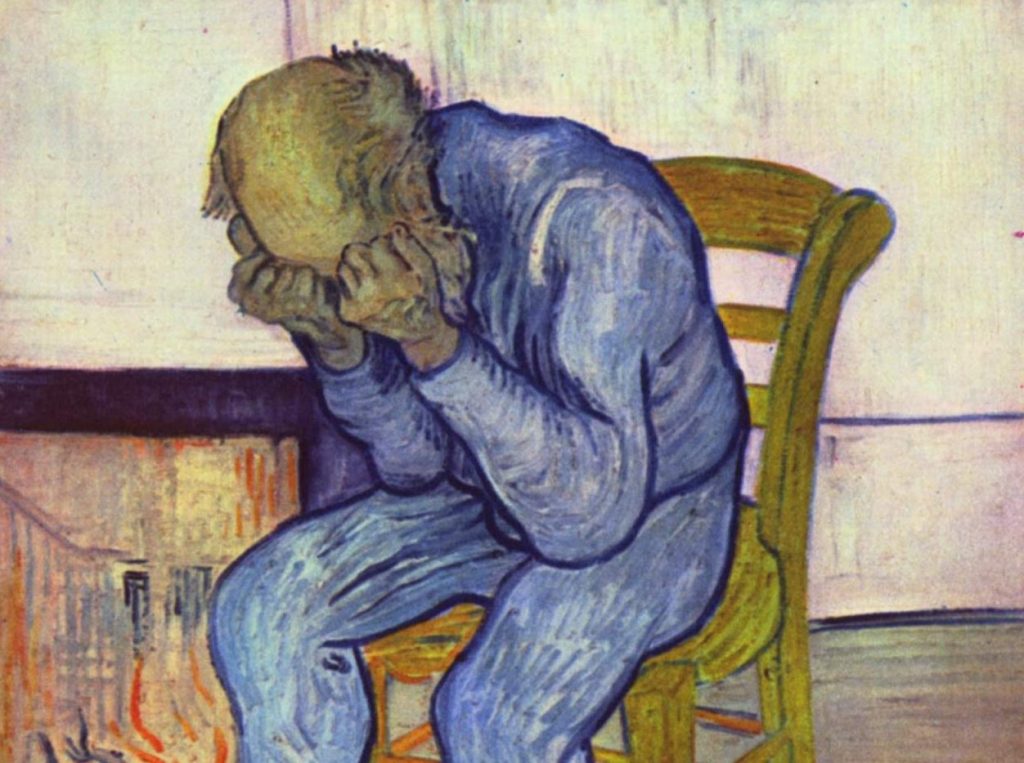

El hartazgo como umbral

A veces el punto de partida no es la esperanza, sino la fatiga. El análisis, los cambios de vida, las decisiones que transforman rara vez empiezan por una visión clara del futuro; casi siempre comienzan cuando ya no se puede sostener el presente. No hay cosa más solitaria que sentir que uno está viviendo una vida que no le pertenece. Y, sin embargo, esa soledad —tan honda, tan paralizante— puede convertirse en terreno fértil. ¿Por qué? Porque cuando todo se rompe por dentro, también se abren rendijas por donde empieza a entrar la verdad. “Estoy cansado”, “ya no puedo”, “esto no es lo que quiero”, son frases que, dichas con honestidad, contienen una potencia silenciosa. Reconocerse agotado puede ser más valiente que insistir en seguir funcionando.

Viktor Frankl, sobreviviente de los Campos de Concentración, escribió una frase que suele pasar desapercibida entre sus ideas más conocidas, pero que aquí cobra sentido: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos» (El hombre en busca de sentido, 1946). El hartazgo genuino, el que nace desde lo más íntimo, es un signo de que algo en nosotros aún vive, aún resiste, aún quiere. No es resignación: es inicio.

El miedo a moverse

Si el hartazgo es el umbral, el miedo es la puerta. Una puerta pesada, silenciosa, que uno rodea muchas veces antes de atreverse a tocar. Porque cuando el cansancio ya no puede más, aparece el paso inevitable: moverse. Pero es entonces cuando surge el miedo con toda su voz: ¿Y si cambio todo y sigue igual? ¿Y si salto y me rompo? ¿Y si descubro que ni siquiera era eso lo que buscaba? El miedo al cambio no es signo de cobardía, sino de lucidez. Sólo teme quien ha imaginado consecuencias, quien ha vivido suficiente como para saber que no hay garantías. Incluso las decisiones más nobles pueden doler. Incluso los caminos más necesarios pueden estar llenos de incertidumbre.

La filósofa francesa, Simone Weil, lo encarnó con radicalidad. En 1935, renunció a su cátedra en París para trabajar como obrera en una fábrica metalúrgica. Lo hizo, escribió, “porque necesitaba sentir en el cuerpo el peso de aquello que tanto había teorizado”. Su familia, sus colegas, sus amigos: todos le dijeron que era un error. Que una mujer frágil, brillante, de salud delicada, no podía sobrevivir ahí. Y tenían razón. Sufrió desmayos, humillaciones, agotamiento. Pero también algo dentro de ella despertó. En sus Cuadernos dejó escrito: “El miedo de caer es más violento que la caída misma” (1938). Sabía que el paso más difícil no era el físico, sino el interior: vencer la parálisis que impone el temor. No se trataba de masoquismo ni de heroísmo. Sino de una certeza casi espiritual: no se puede pensar verdaderamente el mundo desde la comodidad perpetua. Hay que habitarlo. Hay que rozar el abismo con los pies. Uno no da un paso al frente cuando deja de tener miedo, sino cuando deja de obedecerle.

Una pequeña decisión lo cambia todo

No siempre es un gran gesto el que cambia la vida. A veces es una acción mínima, una frase apenas dicha, una puerta que se cierra sin estruendo. El primer paso hacia uno mismo rara vez es visible para los demás. Pero adentro, en lo más íntimo, puede ser decisivo. C.S. Lewis, el escritor y pensador inglés que muchos conocen por Las Crónicas de Narnia, fue durante años un ateo convencido. No por frivolidad, sino por lógica. Educado en la razón, marcado por el dolor, había aprendido a desconfiar de toda esperanza trascendente. Y sin embargo, como contaría en Cautivado por la alegría (1955), hubo un instante silencioso que lo transformó todo. Fue en un paseo en motocicleta hacia el zoológico de Whipsnade. Subió al sidecar como no creyente, y al llegar, algo en él había cambiado: “Cuando salí del zoológico, ya creía en Dios”.

No hubo una visión, ni una epifanía dramática. Sólo un giro interno, casi imperceptible, pero irreversible. Lewis mismo lo escribió con ironía: “Era como si, sin saber cómo ni por qué, me hubiese pasado algo. No lo busqué. No lo entendí del todo. Pero supe que ya no podía volver atrás”. Ese tipo de decisiones —que no siempre son religiosas, pero sí existenciales— se parecen mucho al paso al frente del que hablamos aquí. No siempre tienen forma de ruptura visible. Pero marcan un antes y un después. Como cuando alguien, por primera vez, dice: “No quiero seguir así”. O: “Quiero vivir con sentido, aunque aún no sepa cómo”. Hay pasos que no se anuncian. Se dan.

Nadie puede dar el paso por ti

Hay decisiones que se toman entre muchos: mudanzas, proyectos, matrimonios, incluso terapias. Pero el paso al frente del que hablamos aquí —ese que inaugura una vida más fiel a uno mismo— siempre se da en soledad. No porque uno esté solo, sino porque nadie puede ocupar ese lugar. Elegir es asumir. Y asumir es dejar de delegar en los otros la responsabilidad de lo que uno vive. Es fácil decir que no se puede por el trabajo, la pareja, la familia, la economía, los traumas del pasado. Y muchas veces todo eso es cierto. Pero también es cierto que, tarde o temprano, uno tiene que decidir si quiere seguir repitiendo lo que no elige… o empezar a elegir lo que aún no sabe cómo vivir. Hannah Arendt, marcada por el exilio y el horror de su tiempo, escribió una frase punzante en su ensayo La vida del espíritu (1971): “Ser libre es estar solo con uno mismo y atreverse a juzgar”. En un mundo que todo lo mide por la aprobación externa, por el algoritmo o por el éxito visible, elegir desde dentro se vuelve un acto subversivo. Y profundamente humano.

No hay garantías. Nadie aplaude. Nadie absuelve. Pero en esa elección —íntima, silenciosa, propia— comienza la libertad. No la abstracta, sino la concreta: la de decirse con verdad, la de vivir con coherencia, la de mirar el espejo sin vergüenza. Uno da un paso al frente no porque alguien más lo empuje, sino porque algo en el interior por fin se alinea. Y ese paso, aunque no lo vea nadie, cambia el mundo de quien lo da.

Cuando la vida se ensancha

Después del paso, no siempre llega la paz. A veces viene la duda, el desconcierto, el silencio. Pero también, de pronto, aparece un pequeño respiro. La vida no se transforma de golpe, pero comienza a sentirse más respirable. Como si uno pudiera habitar su propia existencia con menos miedo. Con más verdad. Hay quien al dar ese paso vuelve a dormir sin ansiedad. Otro descubre que puede caminar más lento. Otro más —sin saber cómo— empieza a llorar por fin, o a reír con algo de ternura.

María Zambrano, exiliada durante décadas y profundamente atenta al alma humana, escribió: “Toda verdad es un alumbramiento, y todo alumbramiento trae su dolor” (Claros del bosque, 1977). Pero también dijo que, tras ese dolor, “la vida se dilata, como si uno pudiera ser por fin más ancho que sus miedos”. Y eso es lo que ocurre: no que todo se arregle, sino que todo se vuelve más amplio. Más real. Más propio.

Reflexión final

Quizá tú, que estás leyendo esto, también estés en ese momento. Quizá ya te cansaste de fingir que no pasa nada. Quizá ya no te alcanza la energía para sostener lo insostenible. Si es así, no esperes un gran milagro. No lo necesitas. Basta un gesto: escribir ese mensaje que llevas días postergando. Decir esa verdad que duele. O simplemente sentarte en silencio y admitir lo que ya sabías, pero no te habías atrevido a mirar. A veces, el paso más valiente es el más sencillo: dejar de mentirse.

Dar un paso al frente no es cambiarlo todo. Es dejar de esconderse. Es recuperar la dignidad de moverse, aunque sea con miedo. Y si tiembla la voz, que tiemble. Pero que sea tuya. La vida, con sus contradicciones y sus heridas, aún puede ensancharse. Y empieza por ahí.

Si este texto te habló, te conmovió o te hizo pensar, te invito a seguir mi blog: es gratuito y puedes recibir las nuevas entradas directamente por correo. También puedes escribirme desde la pestaña Contacto, si algo de lo que aquí se dijo resonó contigo.

Y si quieres seguir leyendo y reflexionando juntos, también estoy en Instagram: @hchp1