«El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos».

-Marcel Proust

Queridos(as) lectores(as):

Muchos llegan al diván con una carga invisible pero densa: el pasado. Lo vivido —doloroso, confuso o incluso indecible— se presenta como una condena inapelable. “No puedo cambiarlo”, dicen, como si esa verdad bastara para justificar la inercia, el sufrimiento o el miedo. Y, en efecto, el pasado es un conjunto de hechos que ya no pueden modificarse. Pero el psicoanálisis no trabaja con los hechos, sino con sus efectos, sus huellas, sus narraciones. La clínica enseña que recordar no es simplemente traer algo al presente, sino relatarlo de un modo que revele su inscripción en la subjetividad. No se trata de cambiar lo que ocurrió, sino de comprender cómo eso que ocurrió sigue operando hoy. Como señala Sigmund Freud en Recordar, repetir y reelaborar (1914), la neurosis no se nutre sólo del pasado, sino de su permanencia activa en la vida psíquica actual. Lo que duele, muchas veces, no es lo que pasó, sino el sentido que se cristalizó.

Es en ese espacio intermedio entre lo fijo y lo móvil donde emerge una posibilidad transformadora: resignificar la historia personal sin negar el dolor, pero tampoco glorificarlo como destino. En esa línea se inscribe la cita de mi querido Gabriel Rolón que será el eje de esta reflexión:

“El pasado es un conjunto de hechos inmodificables que han ocurrido hace tiempo. La historia, en cambio, es dinámica. Es una suma de escenas que se modifican según dónde ubiquemos la cámara y cómo dirijamos la luz. A diferencia del pasado, la historia puede ser otra a partir de la resignificación que se haga en el presente de lo vivido en el pasado. […] Es una obviedad decir que el pasado influye en el presente. Sin embargo, no se trata de un camino que tiene una sola dirección. También el presente influye en el pasado. Lo cuestiona, le da un sentido y lo modifica” (La felicidad, 2023).

El pasado como hecho, la historia como narración

Existe una diferencia crucial entre lo que sucedió y lo que se cuenta que sucedió. El pasado, en tanto hecho, es inamovible; pero la historia, como narración, está viva. Cambia con la voz que la relata, con el tiempo que la abraza, con la emoción que la carga. Esta distinción no es sólo filosófica, sino clínica: no es lo mismo haber sido herido que seguir hablando desde la herida. En Más allá del principio del placer (1920), Freud introdujo la idea del trabajo psíquico como una suerte de escritura: la mente no es un registro pasivo, sino una instancia que reescribe, reprime, desplaza. Lo traumático, por ejemplo, puede no estar en el hecho mismo, sino en la imposibilidad de inscribirlo, de narrarlo, de darle lugar. Por eso, en la cura, la elaboración narrativa no es un adorno, sino una vía de transformación.

Cuando una persona empieza a relatar su vida desde un nuevo punto de vista, no niega lo que ocurrió, pero comienza a habitarlo de otro modo. Es ahí donde se abre la posibilidad de una “historia otra”, una en la que el sujeto deja de ser únicamente víctima de lo vivido y pasa a ser autor de su relato. Como sostiene Paul Ricoeur en La memoria, la historia, el olvido (2000): “… recordar es siempre refigurar, reconstruir, recomponer los fragmentos en una unidad que no se da naturalmente”. Entonces, lo que parecía una condena puede convertirse en una pregunta: ¿cómo contar lo que fui desde lo que soy? Y esa pregunta no es menor, porque en ella se juega la dignidad del sujeto que, aun sin negar su pasado, ya no se define exclusivamente por él.

La dirección inversa del tiempo

Decir que el pasado influye en el presente es casi una obviedad. Sin embargo, lo verdaderamente transformador aparece cuando se reconoce que el presente también puede influir en el pasado. No porque los hechos se borren, sino porque su sentido se reviste de otra luz, se vuelve otra cosa a partir de quien somos hoy. Este desplazamiento en la dirección del tiempo psíquico no contradice la cronología, sino que revela su insuficiencia cuando se trata de lo humano. En Psicología de las masas y análisis del yo (1921), Freud deja ver que el yo no es una instancia fija, sino una construcción permanente, en diálogo con lo que fue, lo que es y lo que se espera. Desde ahí, el presente no sólo recuerda, también interpreta.

En el proceso analítico, esta inversión del tiempo se manifiesta con nitidez. Un hecho que durante años fue vivido como humillación puede, desde una nueva posición subjetiva, leerse como el origen de una fuerza, de un límite o de un acto de dignidad. Lo que dolía por incomprensible comienza a ser elaborado desde una mirada más amplia. No se trata de justificar el pasado, sino de comprender el modo en que hoy lo alojamos. Gabriel Rolón lo resume con claridad: “También el presente influye en el pasado. Lo cuestiona, le da un sentido y lo modifica”. En otras palabras, cuando el presente se hace cargo de narrar el pasado, deja de repetirlo. Como señala Jacques Lacan: “No se trata de recordar para recordar, sino para cernir lo real que se insiste” (Seminario XI, 1964). Lo que ayer parecía una marca imborrable, puede hoy volverse materia de una nueva inscripción. La historia personal, entonces, no se borra, pero sí puede reescribirse. Y en esa reescritura no se niega el dolor, pero se le quita el poder de determinarlo todo.

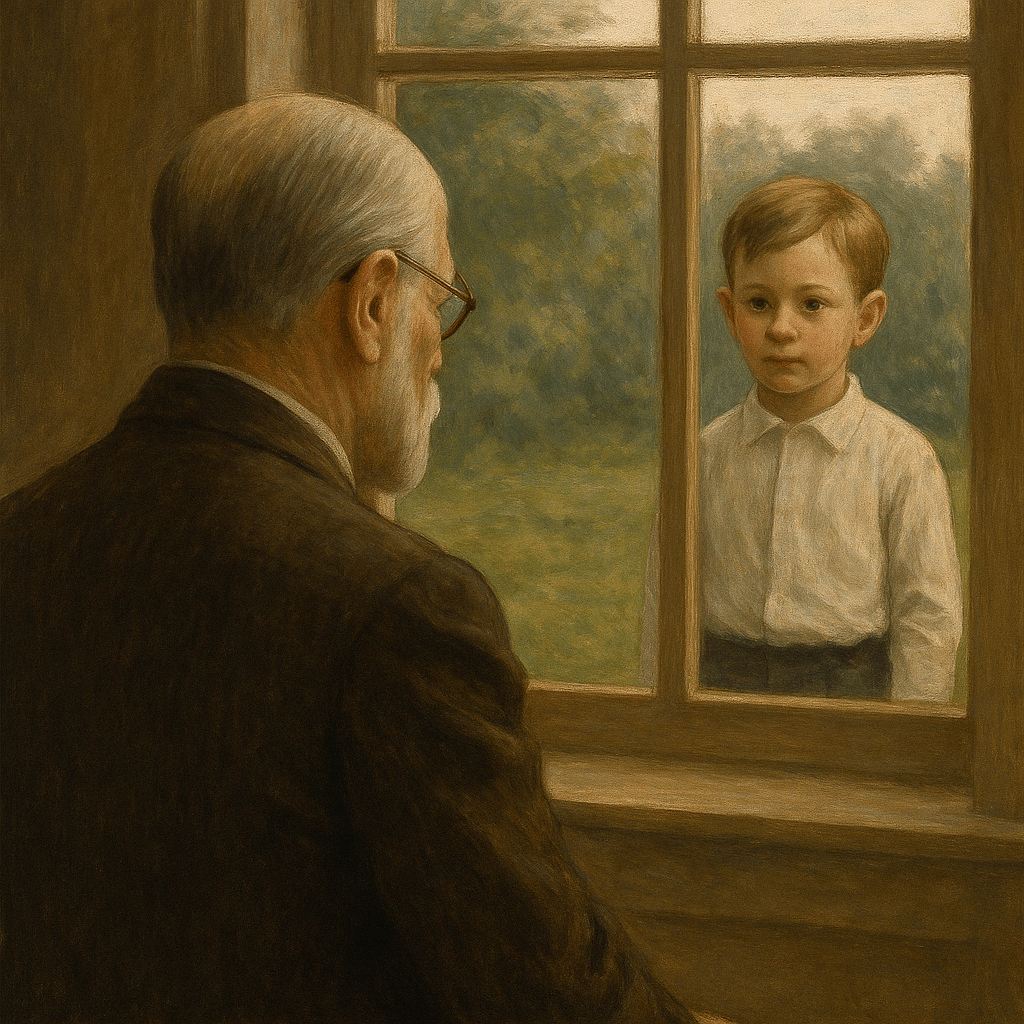

El lugar del analista: luz y cámara

Si la historia puede modificarse según “dónde ubiquemos la cámara y cómo dirijamos la luz”, como afirma Gabriel Rolón, entonces el consultorio analítico se convierte en ese set donde el pasado es filmado nuevamente. No para falsificarlo, sino para mirarlo desde otro ángulo, con otra iluminación. Y en ese escenario, el analista no es director ni guionista, sino acompañante del movimiento que hace posible esa resignificación. El lugar del analista, como bien señaló Lacan, es el de “causar un saber”, no el de imponer uno (Seminario XI, 1964). Su función no es decirle al paciente lo que le pasó, sino propiciar las condiciones para que el sujeto pueda narrar lo vivido con una lógica que antes le era inaccesible. En ese sentido, el analista ayuda a enfocar, a distinguir sombras de formas, a ver más allá del encuadre automático que muchas veces el dolor impone.

Acompañar a alguien en este proceso no significa decirle que todo va a estar bien, ni ofrecer soluciones listas para aplicar. Más bien se trata de estar allí cuando la historia empieza a cambiar de tono, cuando el sujeto se permite volver a mirar con otros ojos y puede, por fin, hacer de su pasado algo narrado y no sólo padecido. Donald Winnicott hablaba del analista como un objeto “suficientemente bueno”, que sostiene sin asfixiar, que presencia sin invadir. Ese sostén es el que permite que la escena se vuelva contable, soportable, incluso transformadora. Como en el teatro o en el cine, no basta con tener la escena: hay que tener también el marco adecuado para verla, una distancia que no sea indiferencia ni fusión. Y allí, en ese juego delicado entre encuadre y enfoque, el analista acompaña no para reconstruir la escena exacta, sino para posibilitar una historia otra: una en la que el sujeto pueda salir de su lugar fijo y emerger como alguien distinto al que entró en el primer acto.

Vivir con historia, no bajo su peso

Cuando el pasado se impone como un peso que paraliza, la vida se convierte en repetición. Lo que fue se vuelve lo que sigue siendo. Sin embargo, cuando ese pasado se vuelve historia narrada, puede convertirse en una plataforma para caminar, y no en una losa que hunde. No se trata de olvidar, sino de recordar de otro modo. En Duelo y melancolía (1917), Freud muestra que el duelo saludable implica un trabajo: el de retirar la libido del objeto perdido para reinvertirla en otras zonas de la vida. Algo semejante ocurre en el trabajo con la historia personal. Lo traumático no desaparece, pero se convierte en experiencia si encuentra una palabra que lo aloje y una mirada que lo humanice. Vivir con historia no significa idealizar lo vivido, ni convertirlo todo en enseñanza. Algunas cosas duelen y dolerán siempre. Pero cuando la herida deja de definir al sujeto y pasa a ser parte de un relato más amplio, la identidad se expande, y con ella, la posibilidad de amar, de crear, de reír y de elegir. Como lo plantea Boris Cyrulnik en Los patitos feos (2001), la resiliencia no es negar el sufrimiento, sino hacer de él una oportunidad de reconstrucción subjetiva.

Quizá ese sea uno de los mayores gestos de libertad psíquica: hablarle al pasado desde la dignidad del presente. No para reescribirlo con falsedad, sino para integrarlo con verdad. Como señala Gabriel Rolón, el presente “cuestiona, le da un sentido y lo modifica”. Y esa modificación no ocurre por arte de magia, sino por el arduo trabajo de decir, de escuchar, de volver a mirar. Al final, no se trata de soltar el pasado, sino de dejar de ser arrastrado por él. Porque sólo cuando se transforma en historia, el pasado puede ser soporte y no condena.

Una historia que sigue escribiéndose

Tal vez nunca podamos liberarnos del todo de lo vivido, pero sí podemos aprender a vivir con ello de otra manera. Esa es, en última instancia, la apuesta del psicoanálisis: no eliminar el dolor, sino transformar su inscripción en la vida de quien lo porta. El sufrimiento no se borra con una frase, pero puede volverse palabra, símbolo, testimonio… puede devenir sentido. En El porvenir de una ilusión (1927), Freud afirma que la cultura y el aparato psíquico han evolucionado no por erradicar el malestar, sino por construir formas de tramitarlo.

El trabajo sobre el pasado no apunta, entonces, a negar la realidad, sino a construir con ella una narración habitable. Una historia que, como toda historia humana, está siempre en proceso de escritura. Quizá el gesto más amoroso hacia uno mismo consista en eso: dejar de contar la vida como tragedia para empezar a narrarla como posibilidad. Y en ese gesto, el pasado, sin desaparecer, se transforma. Ya no es verdugo. Es, simplemente, un capítulo más de una historia que aún sigue escribiéndose.